Le courant intellectuel né des penseurs des Lumières mettait l’accent sur l’autonomie morale de l’homme. Dostoïevski s’est nourri de ces idées et, dans des œuvres telles que « Les Frères Karamazov », il réfléchit aux dilemmes moraux que pose une telle chose.

Fiodor Dostoïevski (1821-1881) a vécu dans la seconde moitié du XIXe siècle, dans une Russie tsariste qui commençait à intégrer certaines réformes sociales. Les œuvres qu’il a écrites ont marqué son époque. Même le lecteur d’aujourd’hui accueille ses romans avec intérêt. Probablement la raison qui explique, dans une large mesure, la pertinence de Dostoïevski est qu’il a su formuler les questions que l’homme moderne portait en lui et, en plus, a réussi à apporter des réponses cohérentes et adéquates à ces questions.

Il a publié à une époque de forte influence idéologique. Dostoïevski avait d’abord côtoyé des réformateurs utopistes, jusqu’à ce qu’il soit emprisonné et condamné en Sibérie pour crimes politiques. L’expérience de vivre et de travailler avec les plus dépravés et les plus misérables de la société l’a profondément marqué.

La lecture de l’Evangile pendant les années de prison lui a servi à donner une tournure forte à ses convictions. Des utopies modernes qui offraient des formules réussies de bonheur social, il est passé à une psychologie humaine pénétrante et pas toujours bien comprise.

Dostoïevski ne cherchait pas la réforme idéale de la société, il voulait quelque chose de plus révolutionnaire et de plus douloureux : diagnostiquer les maladies morales

Vers la fin de sa vie, Dostoïevski a reçu des critiques sur les sujets qu’il avait l’habitude de traiter dans ses écrits. On y reprochait son obsession pour un certain type de comportement qui traduisait une volonté maladive chez ses personnages.

La réponse à cette critique a été publiée dans le journal d’un écrivain, un magazine édité par Dostoïevski lui-même. Dans sa réponse, l’écrivain russe non seulement n’a pas nié la critique, mais l’a fait sienne et a fait allusion à certaines de ses motivations les plus profondes pour son travail littéraire :

« En ce qui concerne « mon faible pour les manifestations pathologiques de la volonté », je vous dirai seulement qu’en fait, j’ai parfois réussi à démasquer dans mes romans et récits certaines personnes qui se considèrent en bonne santé et leur montrent qu’elles sont malades. Savez-vous qu’il existe de nombreuses personnes dont la maladie est due précisément à leur bonne santé, c’est-à-dire à leur confiance excessive dans leur normalité, qui leur instille une terrible présomption, un amour-propre éhonté qui les convainc parfois presque de leur infaillibilité ? Eh bien, ce sont les gens que j’ai montrés plus d’une fois à mes lecteurs, et il est même possible que je sois venu montrer que ces individus ne sont pas aussi sains qu’ils le supposent, mais, au contraire, sont très malades et ont besoin aidez-vous à guérir.

À lire également : Le vieil homme et la mer d’Ernest Hemingway

Dostoïevski ne cherchait pas la réforme idéale de la société ni la dénonciation des abus des puissants. Il voulait quelque chose de plus révolutionnaire et, bien sûr, de plus douloureux : diagnostiquer les maladies morales. Ce n’est que si le lecteur prenait conscience de son malaise qu’il pouvait vraiment être guéri. Dostoïevski, au fond, voulait contribuer à la santé morale de ses lecteurs.

Les Lumières, en mettant l’accent sur le rôle prépondérant de la raison et de la connaissance pour le bonheur de l’homme, ont accordé moins d’attention aux autres dimensions de la personne. En particulier, la réflexion sur ce qui est bien était fortement conditionnée par une logique basée sur des résultats vérifiables.

Ainsi, l’homme moderne a vite fini par hausser les épaules face aux questions d’ordre moral. Il ne pouvait pas dire grand-chose avec certitude dans ce domaine, car la raison formée par la science était confuse par l’absence d’une méthode efficace pour juger moralement.

Face à ce panorama, Dostoïevski pensait que, bien qu’un patient ne sache pas qu’il avait une maladie, il n’arrêtait pas de se sentir mal. L’ignorance peut être le meilleur allié de la maladie. Ainsi, l’auteur russe entendait faire comprendre à ceux qui présumaient la santé morale qu’ils avaient peut-être besoin d’un traitement pour guérir leur volonté. Une façon d’y parvenir était d’essayer de montrer les conséquences des approches modernes et de proposer des idées conformes à la structure morale de la personne humaine.

SANS FOI EN L’IMMORTALITÉ IL N’Y A PAS D’AMOUR

L’homme moderne, sûr de lui et confiant dans son autonomie, considérait que la liberté ne pouvait être considérée comme telle que s’il pouvait choisir sans aucune restriction. Cependant, devant cette attitude se dressait un obstacle particulièrement inconfortable : Dieu. L’ordre moral qui avait son origine en Dieu était considéré comme une menace pour la liberté moderne.

Dostoïevski a formulé ce conflit de manière synthétique dans le dernier de ses romans, Les Frères Karamazov. La phrase la plus connue de ce roman est probablement la thèse d’Iván, le second des frères : « Si Dieu n’existe pas, tout est permis ».

En fait, l’auteur ne met jamais cette phrase dans la bouche d’Ivan. D’autres personnages lui parlent de ce raisonnement. Cependant, en lisant lentement ces conversations, on observe que la prémisse de la thèse a plus à voir avec la dimension spirituelle de l’homme :

« Si la foi en l’immortalité est extirpée de l’homme, non seulement l’amour, mais aussi toute force vivante pour continuer l’existence terrestre se tarira immédiatement en lui. Plus encore : alors rien ne sera immortel, tout sera permis, même le cannibalisme ».

Iván Karamazov est la référence de l’athéisme éclairé. Homme cultivé et éduqué, il affirme sans équivoque que Dieu n’existe pas, et en déduit – avec une logique impeccable – que, sans Dieu, il n’y a pas de foi en l’immortalité de l’homme. Par conséquent, nous manquons de sens à notre existence et notre amour se noiera tôt ou tard. Puisqu’il n’y a rien d’immortel, rien de durable, il n’y aura aucune raison d’opposer son veto à quelque conduite que ce soit. La distinction entre le bien et le mal serait donc imposée par la force.

Si la thèse Karamazovienne peut sembler exagérée, ou peut-être dépassée, il faut garder à l’esprit que le XXe siècle a connu un écho continuel de cette intuition de Dostoïevski. L’écho probablement le plus répandu fut l’un des slogans de 1968 : « Interdit d’interdire ». Ce mot d’ordre continue d’être la formulation précise du refus de toute limitation de liberté par toute autorité.

À lire également : Les sept samouraïs : bushidō, justice, amitié

LE TOUR DOSTOEVSKIEN VERS LA LIBERTÉ

Dostoïevski laisse le raisonnement d’Ivan sans réponse directe. Mais il fait quelque chose de plus utile : il réfute cette thèse avec l’histoire d’autres personnages et avec le dénouement tragique d’Ivan lui-même.

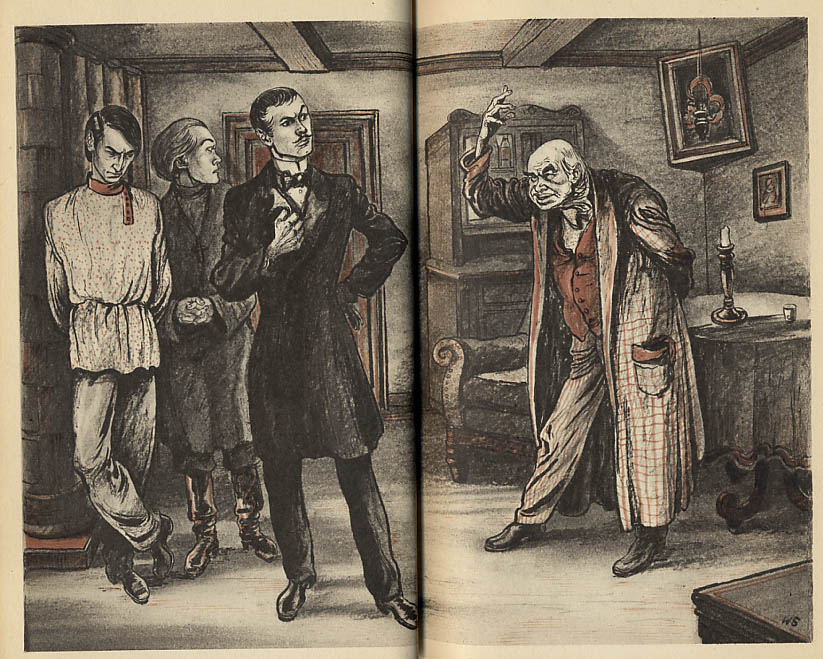

L’une des meilleures réponses à l’approche d’Iván est l’histoire personnelle de Zósima, un ascète avec un grand ascendant sur le petit frère des Karamazov. Quand il était jeune, Zosima s’est lié d’amitié avec un personnage plus âgé que lui. Cet homme était réputé dans la ville pour ses actions charitables et apprécié de tous.

À un moment donné, ce personnage a révélé un terrible secret à Zósima : il y a quatorze ans, il avait assassiné une femme par jalousie et avait dissimulé son crime pour que l’un des domestiques soit accusé.

Bien que ce personnage se soit d’abord jeté dans son travail, chaque fois qu’il se souvenait de ce qu’il avait fait, il était rempli d’un fort regret. Je ne pouvais pas l’oublier. Cette souffrance le rendait encore plus amer lors de son mariage. Voici comment Zósima s’en souvient :

Dès le premier mois de mariage, une idée commençait à le torturer sans cesse : « Ma femme m’aime ; mais que se passerait-il s’il l’apprenait ?» Lorsqu’elle tomba enceinte de son premier enfant et lui dit, il se sentit gêné : « Je donne la vie et moi-même j’ai pris une vie. Les enfants arrivent : « Comment oserai-je les aimer, les instruire et les éduquer, comment vais-je leur parler de vertu : j’ai versé le sang ». Les enfants grandissent beaux, il a envie de les caresser : « Je ne peux pas regarder leurs visages clairs et innocents ; Je n’en suis pas digne. »

Cette action avait laissé une empreinte profonde en elle, que ni le temps ni ses bonnes actions ne pouvaient effacer. Le crime, fruit d’une décision certainement excitée par une passion, et son injuste accusation d’un innocent, le rendaient indigne de l’amour de ses enfants. En réalité, cet homme jouait un rôle : il donnait l’apparence d’un philanthrope et d’un bon père, mais, au fond, il n’osait pas se faire connaître de peur d’être rejeté par sa femme et ses enfants. J’étais plein de honte.

En traitant avec le jeune Zósima, ce personnage a décidé d’avouer son crime, après d’intenses débats internes avec lui-même. Ils ne l’ont pas vraiment cru quand il l’a dit publiquement, mais il a trouvé une paix qu’il n’avait pas auparavant. L’option pour la vérité de sa vie lui a ouvert les portes de Dieu et, surtout, l’a fait sortir de l’amère souffrance de ne pas se voir sincèrement aimé par les autres. Après le tumulte, il a pu dire avec conviction à son jeune ami : « Le Seigneur n’est pas dans la force, mais dans la vérité ».

Dostoïevski laisse entendre que le véritable ennemi de notre liberté, c’est nous-mêmes

Dostoïevski donne une clé pour déchiffrer l’énigme de la liberté de l’homme. Il semblait que l’ennemi de la liberté était l’autorité, et surtout l’autorité divine. Elle donnait l’impression que les normes imposées étouffaient la liberté. Cependant, au vu de l’histoire de la jeune Zósima, Dostoïevski suggère que le véritable ennemi de notre liberté, c’est nous-mêmes : nous pouvons accomplir des actions qui nous empêchent d’aimer, ou, pour être plus précis, qui ne nous permettent pas d’être aimés. avec sincérité. .

Ainsi Dostoïevski éclaire le sens de ce qui est bien : ce qui est bien est ce qui fait de nous des êtres dignes d’être aimés. Ce principe est ce qui guide la liberté authentique.

Avec l’histoire de l’ami de Zosime, Dostoïevski nous montre que tout n’est pas permis. Elle le fait en changeant notre point de vue : ce qui angoisse vraiment l’homme n’est pas ce qui est permis ou ce qui est interdit, mais ce qu’il ne reçoit pas. Dostoïevski nous aide à comprendre que l’identité profonde de l’homme n’est pas tant de faire que de recevoir.

Avec cette tournure dostoïevskienne de la liberté, la personne peut être revitalisée et, au lieu de voir des menaces, s’ouvrir à la découverte d’un amour qui souhaite guérir sa volonté blessée.